Das schwarzweiße Wunder

Jason Lutes beendet nach zwanzig Jahren seinen gewaltigen Geschichtscomic „Berlin“. Drei Bände sind es geworden, um die sechshundert Seiten, und doch sogar ein bisschen kürzer als geplant.

Zum ersten Mal über „Berlin“ geschrieben habe ich vor neunzehn Jahren, im September 1999, in der ersten Ausgabe der „Berliner Seiten“, und damals waren gerade mal zwei Hefte von Jason Lutes Riesenerzählung über das Leben in der Hauptstadt der Weimarer Republik erschienen. Wenn mich eines damals am meisten verblüffte, dann war es eine mir kurz danach überbrachte Äußerung von  Marcel Reich-Ranicki, der gesagt haben soll, wenn Comics so etwas erzählten, dann wolle er auch welche lesen. „So etwas“, das war das Berlin der späten Weimarer Republik, also aus einer Zeit, die Reich-Ranicki selbst als Kinde noch erlebt hat. Comics gelesen hat er dann aber doch nicht, soweit ich weiß, obwohl „Berlin“ seitdem von Jason Lutes kontinuierlich fortgesetzt wurde. „Kontinuierlich“ hieß jedoch auch: in kontinuierlich großen Abständen und zunächst auch nur auf Englisch; es dauerte also schon noch ein paar Jahre, ehe der Carlsen Verlag die ersten acht Hefte (jeweils 24 Seiten dünn) zu einem Band zusammenfasste und in deutscher Übersetzung veröffentlichte.

Marcel Reich-Ranicki, der gesagt haben soll, wenn Comics so etwas erzählten, dann wolle er auch welche lesen. „So etwas“, das war das Berlin der späten Weimarer Republik, also aus einer Zeit, die Reich-Ranicki selbst als Kinde noch erlebt hat. Comics gelesen hat er dann aber doch nicht, soweit ich weiß, obwohl „Berlin“ seitdem von Jason Lutes kontinuierlich fortgesetzt wurde. „Kontinuierlich“ hieß jedoch auch: in kontinuierlich großen Abständen und zunächst auch nur auf Englisch; es dauerte also schon noch ein paar Jahre, ehe der Carlsen Verlag die ersten acht Hefte (jeweils 24 Seiten dünn) zu einem Band zusammenfasste und in deutscher Übersetzung veröffentlichte.

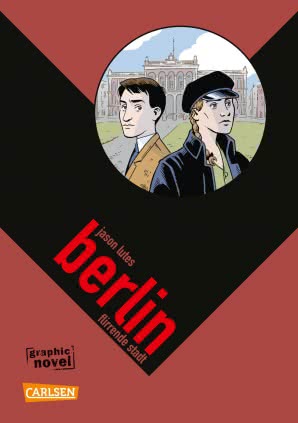

Die war damals, 2003, vom Start weg ein großer Erfolg. Und als der zweite Band herauskam, wieder acht Hefte und fünf Jahre später, konnte man immerhin sicher sein, dass der insgesamt von Lutes auf 24 Hefte veranschlagte Zyklus tatsächlich zu Ende geführt würde. Das ist nun, noch einmal satte zehn Jahre späte,r tatsächlich geschehen, allerdings hat es nur für 22 Hefte gereicht, und so ist der gerade auf Deutsch erschienene Abschlussband „Berlin – Flirrende Stadt“ schmaler als die beiden Vorgänger geworden. 172 Seiten sind es aber dennoch, und so summiert sich die Trilogie auf fast sechshundert Seiten.

Andererseits, was sind sechshundert Seiten für die fünf letzten Jahre der Weimarer Republik, von denen Lutes erzählt? Übrigens, ohne dass er vor der Jahrtausendwende jemals in Berlin gewesen wäre, also nur aufgrund von Sekundärliteratur und Abbildungen. Umso faszinierender war von Beginn an sein Geschick, sich in die damalige Zeit zu versetzen, und natürlich ist dabei seine Graphik am wichtigsten: schwarzweiß, klar wie bei Frans Masereel (also dem wichtigsten europäischen Bild-Erzähler dieser Jahre), ganz im Geist des deutschen Films der damaligen Zeit, gerade was die Schatteneffekte und Perspektiven angeht; Walter Ruttmann war dabei sicherlich der wichtigste Einfluss auf Jason Lutes. Und so sieht das in der Leseprobe aus.

Schon das Cover ist ein Geniestreich, weil es das Hakenkreuz zitiert, aber nicht als Ganzes zeigt: Der schwarze Winkel ist das wiederkehrende graphische Element auf allen 22 Heft- und auch den drei drei Sammelbandumschlägen. Das erleichterte auch die deutsche Publikation, für die Lutes bisweilen allerdings Bilder um Swastikas bereinigen musste. So haben die SA-Männer in seinem Berliner Straßenbild nur weiße Kreisflächen auf den Armbinden; andererseits aber werden Hakenkreuzfahnen im Hintergrund gezeigt. Die deutschen Presserichtlinien sind seltsam.

Im Comic „Berlin“ treten prominente damalige Zeitgenossen wie Carl von Ossietzky oder Joachim Ringelnatz auf. Hitler und Goebbels auch. Aber die zentralen Figuren sind der Journalist Kurt Severing und die frisch nach Berlin gelangte Malerin Marthe Müller sowie deren spätere Geliebte Anna Lencke, eine Transvestitin. Mit diesem Trio (in wechselnden Konstellationen) zieht man als Leser durch den beruflichen und privaten Alltag im Berlin von 1928 bis 1933.

Ganz am Schluss geht es auch noch darüber hinaus, aber mehr will ich dazu nicht sagen, denn Jason Lutes hat sich für das Finale etwas ebenso graphisch Spektakuläres wie inhaltlich Bewegendes einfallen lassen, das den Verzicht auf die Hefte 23 und 24 versüßt. Was er darin hätte erzählen wollen? Es ist nicht zu sagen, denn die Geschichte wirkt zwar in ihren letzten beiden Kapiteln etwas gehetzt, aber sie ist rund geraten. Irgendwann werden wir vielleicht vom Autor hören, auf was wir verzichten mussten.

Was aber betont werden muss: Die deutsche Ausgabe ist eigentlich ein Kollektivwerk, denn nicht nur haben Lutz Göllner und Heinrich Anders als Orts- und Geschichtskundige recht bald nach Publikation der amerikanischen ersten Hefte angefangen, kleine Fehler aufzulisten, die Lutes dann für die deutschen Ausgaben korrigiert hat; sie haben auch dafür gesorgt, dass etliche Figuren im Berliner Dialekt sprechen, denn eine hochdeutsche Dialogführung hätte im teilweise behandelten Arbeitermilieu recht seltsam gewirkt. So betrachtet, ist die deutsche Ausgabe von „Berlin“ so etwas wie die letzter Hand. Wenn es auch durchaus interessant ist, die amerikanischen Hefte oder Sammelsaugaben z lesen, um zu sehen, was sich dann später für die deutsche Fassung geändert haben wird.

„Berlin“ von Jason Lutes war so etwas wie der Startschuss für die Graphic-Novel-Kampagne der deutschen Comicverlage. Dass sein Publikum die Geduld aufgebracht hat, zwei Jahrzehnte auf den Abschluss der Geschichte zu warten, zeigt, wie mitreißend hier erzählt wird. Und überdies waren die ersten Hefte noch Experimentierfelder, in denen Lutes die Comic-Theorie von Scott McCloud beispielhaft durchdeklinierte. Solche Experimente sind seltener geworden; zum Abschluss setzt Lutes vor allem auf Pathos. Aber auch das beherrscht er perfekt. Ein großes Comic-Werk ist vollbracht. Und nun darf man gespannt sein, was Jason Lutes als nächstes beginnt.

Ein, zwei, Dreibein, alle woll’n dabeisein

Die Übersetzungsfrage stellt sich hier in mehrfacher Weise: Gleich zwei Comic-Adaptionen von H.G. Wells‘ berühmtem Roman „Der Krieg der Welten“, eine aus Deutschland, eines aus Frankreich.

Segensreiche Copyrightverfallsfrist. Kaum ist H.G. Wells siebzig Jahre tot – er starb 1946, hat also den Zweiten Weltkrieg knapp überlebt –, da erscheint zweimal „Der Krieg der Welten“ als Comic. Das ist Wells‘ bekanntester Roman, erschienen 1898 als „The War of the Worlds“ und nicht prophetisch, denn dieser Weltenkrieg wird zwischen Planeten ausgetragen, wobei die angreifenden Marsianer es nur mit einer einzelnen irdischen Nation zu tun haben: natürlich den Briten, denn für die war der Roman ja auch geschrieben. Dass Wells die Angriffswelle auf Surrey niedergehen ließ, das ihm selbst aus seiner Jugend vertraut war, kam der Handlung zugute, denn „Der Krieg der Welten“ ist auch eine Reisegeschichte. Mit seinem Protagonisten Robert, einem jungen Philosophen, geht es quer durch die südwestlich von London gelegene Grafschaft.

Deshalb hat Thilo Krapp seiner 120 Seiten umfassenden Comic-Adaption des Buchs Vorsatzpapiere mit einer Landkarte von Surrey verpasst, auf der man Roberts Route nachvollziehen kann (schön zu sehen auf der eigenen Leseprobe des Zeichners. Gut so, obwohl man sich sämtliche prominente Schauplätze des Romans dann auch eingetragen gewünscht hätte – einige aber fehlen. Ansonsten jedoch hat der dreiundvierzigjährige Berliner Zeichner, der zuvor eher mit Kindercomics unterwegs war, alles richtig gemacht: In enger stilistischer Anlehnung an Will Eisner werden hier grau lavierte Zeichnungen auf bräunliches Papier gesetzt: eine nostalgische Anmutung par excellence, die das späte neunzehnte Jahrhundert heraufbeschwört, den Wells siedelte seinen Roman in der unmittelbaren Gegenwart an. Dass hier viel Recherche erfolgt ist, belegt allein schon der schöne Anhang, in dem Krapp Einblicke in den Entstehungsprozess des Bandes gestattet.

Dieser Band erscheint bei Egmont, und da steht er derzeit auf verlorenem Posten, denn das ambitionierte Comic-Programm der letzten Jahre dieses Verlags ist derzeit ausgelaufen; Krapps Adaption ist so etwas wie ein Schwanengesang. Und es gibt Konkurrenz: bei Splitter, einem Verlag, der viel für Genre-Comics in Deutschland getan und immer wieder auch überraschende Bände zu bieten hat. Seine „Krieg der Welten“-Adaption ist wie der Großteil des Verlagsprogramms eine Lizenzausgabe, in diesem Fall vom französischen Haus Glénat, und Teil einer ganzen Comicreihe nach Vorlagen von Wells. Erschienen sind außerdem „Die Zeitmaschine“, „Die Insel des Doktor Moreau“ und „Der Unsichtbare“.

Alle wurden sie von Dobbs adaptiert, bürgerlich Olivier Dobremel, einem extrem produktiven französischen Szenaristen. Für die vier Wells-Comics arbeitete er jeweils mit unterschiedlichen Zeichnern zusammen, beim „Krieg der Welten“ ist es Vincente Cifuentes, der zuvor für die beiden großen amerikanischen Superhelden-Verlage DC und Marvel gezeichnet hat. Und natürlich sieht man das der Adaption an. Gleich die erste Seite kehrt die wellssche Perspektive um und präsentiert uns die Sicht der Marsianer: als Aggressoren, die auf dem Weg zur Erde sind. Dann aber wird genauso konsequent aus der Sicht von Robert (und zeitweise dessen jüngeren Bruders Henry) erzählt, wie es auch im Roman der Fall ist.

Bunt ist Cifuentes Surrey, und die berüchtigten „Tripods“, mit den Mars angreift, sind bei ihm ungleich moderner und beweglicher als die Kampfmaschinen von Krapp, die eher einer nostalgischen Steampunk-Ästhetik entsprechen. Die deutsche Adaption ist ungleich ruhiger erzählt, auch in den actionreichsten Momenten, während Cifuentes auch schon einmal menschliche Opfer im Feuerstrahl zu Skeletten verglühen lässt und ganz allgemein vor kaum einer Drastik zurückschreckt. Trotzdem ist auch hier die Handlung nicht aktualisiert, also in die Gegenwart versetzt worden, wie es bei Wells-Adaptionen in anderen Medien wie dem berühmten Hörspiel von Orson Welles oder den Verfilmungen (zuletzt mit Tom Cruise) der Fall war. Da aber punktet Krapp mit seiner auch in der Buchgestaltung dem späten neunzehnten Jahrhundert verpflichteten Optik weitaus mehr.

Dobbs hat die Geschichte in zwei Bände aufgeteilt, was erst einmal wenig überrascht, weil ja auch der Roman in zwei Bücher unterteilt ist. Allerdings entspricht die Unterteilung des Splitter-Comics nicht Wells‘ Vorgabe, die dem ersten Teil mehr Platz einräumt. Also nimmt Dobbs einige Handlungselemente von dort in seinen zweiten Band hinein. Krapp hält sich dagegen genau an die Vorlage und auch an die Gewichtung: Sein „Buch 1“ hat siebzig, „Buch 2“ nur etwas mehr als fünfzig Seiten. Er will dem Roman gerecht werden, Dobbs und Cifuentes dem normierten Mainstream-Comicmarkt, der gleich umfangreiche Alben verlangt. Zusammen kommt ihre Version knapp über hundert Seiten, fällt also gegenüber Krapp etwas zurück. Man könnte auch sagen: Der Berliner Zeichner hat eine Autorenadaption des „Kriegs der Welten“ geschaffen, das Konkurrenten-Duo dagegen eine eher freie Bearbeitung.

Das muss nicht schlecht sein; hier aber ist es zumindest schlechter. Zumal man es bei der jeweiligen deutschen Textfassung einmal um eine Direktübersetzung aus dem Englischen zu tun hat (Krapp) und das andere Mal um eine Übersetzung aus dem Französischen, das aber auch schon eine Übersetzung war. Natürlich erfolgte ein Abgleich mit der gängigen deutschen Übersetzung, aber man merkt, dass die Sprache des Splitter-Comics ungelenker ist als die des Egmont-Bandes. Hier lag ebne alles in einer Hand, der von Krapp, während der andere „Krieg der Welten“ ein Kollektivprodukt ist. Professioneller mag es aussehen, harmonischer in Tonfall und Graphik ist die deutsche Adaption.

Schön aber, dass man überhaupt solche Vergleiche ziehen kann – ein Hoch dem Copyright-Verfall. Zumal Thilo Krapp auf den Geschmack gekommen zu sein scheint und sein nächstes Vorhaben wieder einem legendären Roman der frühen Science-Fiction widmen wird. Mehr sei hier noch nicht verraten, außer dass es diesmal farbig werden soll, obwohl die Sache noch etwas früher spielt. Da könnte jemand ein Feld für ein Lebenswerk gefunden haben.