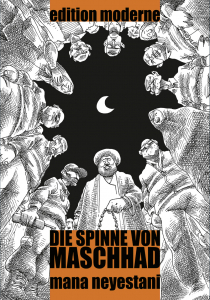

Gottes Freund und alles Weltlichen Feind

Der Exil-Iraner Mana Neyestani erzählt in seinem Comic „Die Spinne von Maschhad“ die wahre Geschichte eines iranischen Serienmörders, der 2002 hingerichtet wurde, aber bei strenggläubigen Landleuten bis heute als Held betrachtet wird.

In diesem Comic spinnt eine Spinne ihr Netz. Auf schwarzen Seiten, die die verschiedenen Kapitel voneinander trennen, spinnt sie weiße dünne Fäden, und immer mehr Insekten verfangen sich darin und werden eingesponnen. Auf dem letzten dieser Bilder fehlt die Spinne, aber die toten Beutetiere hängen immer noch im Netz. Das ist die allegorische Darstellung des Maurers und Mörders, den man die „Spinne von Maschhad“ nennt.

So heißt der neue, gerade auf Deutsch bei der Edition Moderne herausgekommene Comic des Exil-Iraners Mana Neyestani, dessen Debütband, „Ein iranischer Albtraum“, mir entgangen ist, weshalb ich „Die Spinne von Maschhad“ etwas zögerlich öffnete – was ist seit Marjane Satrapis „Persepolis“ nicht alles an Comics über Iran verlegt worden –, dann aber nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Zunächst muss man sagen, was Maschhad ist: die zweitgrößte persische Stadt, zugleich ein religiöses Heiligtum der Schiiten und deshalb besonders wichtig für die Beharrungskräfte des Mullah-Regimes, dessen Führer, Ali Chamenei, auch noch dorther stammt. Und dann muss man sagen, wer die Spinne von Maschhad war: der Familienvater Said Hanai, ein tiefgläubiger Maurer, der in den Jahren 2000 und 2001 insgesamt sechzehn Prostituierte erwürgt hat, weil sie in seinen Augen kein gottgefälliges Leben führten. Er selbst wurde 2002 wegen dieser Morde hingerichtet – durchaus zum Unverständnis jenes strenggläubigen Teils der Bevölkerung, die in Said ein Werkzeug von Gottes Unmut über Prostitution sahen.

Neyestanis Geschichte beruht vor allem auf einem Dokumentarfilm, den Maziar Bahari 2002 gedreht hat, mit der Hilfe der Journalistin Roya Karimi Majd. Bahari, der 2009 festgenommen und gefoltert wurde und mittlerweile in London lebt, galt damals schon als Regimekritiker, deshalb schickte er bei den Dreharbeiten zu der Dokumentation seine Kollegin vor. Für den Film „And Along Came a Spider“ konnten er und Roya noch mit Said Hanai selbst sprechen, in der Untersuchungshaft, dazu mit seinen Angehörigen. Neyestani war beim Ansehen der Dokumentation erschüttert von der Überzeugung des Mörders, recht gehandelt zu haben, die in diesen Gesprächen deutlich wurde. Da der Zeichner den Regisseur persönlich kennt – beide arbeiten für dieselbe Exil-Website –, bat er Bahari, dessen Film als Grundlage für einen Comic verwenden zu dürfen. Es handelt sich also um eine Art Adaption. Und zugleich erzählt Neyestani das, was der Film nicht zeigen konnte: den Ablauf der Morde (dargestellt an nur einem der sechzehn Fälle) und das gesellschaftliche Umfeld während der Taten. Dazu kommt die Produktion des Dokumentarfilms selbst: Auch deren Umstände sind Thema des Comics.

„Die Spinne von Maschhad“ ist also eher ein Making-of zu „And Along Came a Spider“. Aber was für eines! Das fängt schon mit der Graphik an. Neyestani zeichnet meist in einem amerikanisch-realistischen Schwarzweiß, bei Schraffuren und Perspektiven an Robert Crumb geschult, aber jedes Kapitel wird von einem Einzelbild eingeleitet, dass in pseudokindlichem Strich gehalten ist – als Verweis auf die Tochter einer der ermordeten Frauen, der das vorletzte Kapitel dann ganz gewidmet ist: „Samiras Zeichnungen“. In diesen erzählt sie ihre Sicht auf das unerklärliche Verschwinden der Mutter in Form einer bunten Bildergeschichte. Das ist ein verblüffender Bruch in der Erzählung, die sich damit auch von den Umständen des zugrundeliegenden Films löst und ganz zur Eigenständigkeit findet. Schade nur, dass Christoph Schuler als Übersetzer aus der französischen Originalpublikation hier die Begriffe „Papi“ und „Mami“ stehenlässt, die für einen deutschen Leser, der nicht weiß, dass so im Französischen die kindlichen Kosenamen für Großvater und Großmutter lauten, erst einmal eine falsche Spur legen. Zumal die simulierten kindlichen Kritzeleien von Samira es nicht leicht machen, die einzelnen Figuren zu unterscheiden.

Aber das ist der einzige Kritikpunkt an einem Comic über Iran, der etwas anderes bietet als die sonstigen zu diesem Thema: einen Blick auf die religiöse Verblendung normaler Menschen, die dadurch zu Monstern werden können. Nie wird Said Hanai von Neyestani unsympathisch gezeichnet, es gibt keine Schwarzweißcharakterzeichnung in diesen schwarzweißen Bildern, aber die Worte dieses familiensinnigen leisen Maurers lassen beim Lesen das Blut gefrieren. Und sein Gegenpart auf Seiten des Staates, der Untersuchungsrichter Mansouri, der Said enttarnt hat, ist bei allem scheinbaren Phlegma eines älteren fülligen Mannes ein nicht minder fanatischer Mann, der nur deshalb die Taten des Mörders missbilligt, weil der sich anmaßt, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, während es doch nur dem Staat zustehe, Gottes Willen zu vollstrecken.

Das alles wird im Comic nur gezeigt, nicht kommentiert; einzig ein paar Reaktionen der Journalistin Roya Karimi Majd (die mittlerweile wie Bahari und Neyestani im Ausland lebt) lassen ahnen, wie liberale Iraner unter dem Meinungsterror der Mullahs leiden. „Die Spinne von Maschhad“ ist ein faszinierender Einblick ins Innere der Herrschaft in ihrem Land. Gerade, weil scheinbar alles an der Oberfläche bleibt, was in diesem Comic erzählt wird.

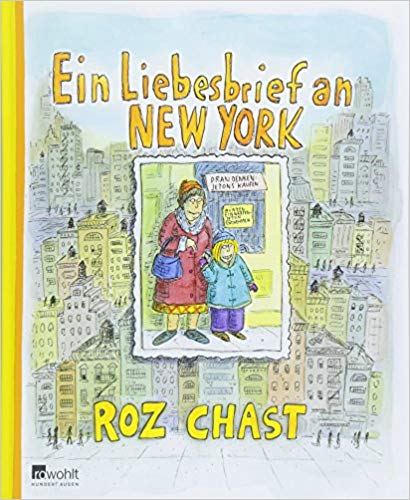

Hilfe, da kommt die große Stadt!

Dieser Liebesbrief ist in Wahrheit eine Gebrauchsanleitung, aber das rettet ihn auch nicht wirklich: Roz Chast führt ihre Tochter und uns ins Leben von New York ein.

Roz Chast ist eine Ikone des Comics und des Cartoons. Als sie vor einigen Jahren Gast der American Academy in Berlin war, huldigten ihr die deutschen Kollegen durch eine veritable Pilgerfahrt zu ihrem Auftritt. Auf kaum jemanden kann sich die internationale Zeichnergemeinschaft so leicht einigen wie auf die 1954 geborene New Yorkerin, die seit vierzig Jahren im „New Yorker“ publiziert. Ihr Wackelstrich hat Epoche gemacht, ihr Wunderwitz sowieso.

Wie gut diese Elemente auf auch langer Strecke funktionieren, zeigte sich in ihrem ersten umfangreichen Comic, dem 2014 erschienenen „Can’t We Talk About Something More Pleasant?“, in dem sie von den Schwierigkeiten erzählte, mit ihren betagten Eltern zurechtzukommen. Als „Können wir nicht über etwas Anderes reden?“ (mit bezeichnender semantischer Akzentverschiebung) ist das Buch 2015 auch auf Deutsch erschienen, immerhin bei Rowohlt, jenem Literaturverlag in Deutschland, der schon früh ein bemerkenswertes Engagement für Comics gezeigt hat: Dort erschienen in den achtziger Jahren Art Spiegelmans „Maus“ oder Ralf Königs „Der bewegte Mann“. Und auch das zweite größere Buch von Roz Chast ist dort nun wieder herausgekommen, abermals mit erstaunlicher Titelverschiebung beim Übersetzen: Aus „Going Into Town“ wurde „Ein Liebesbrief an New York“.

Richtig ist irgendwie beides, aber der Originaltitel lässt anklingen, wie das Buch entstanden ist: als gezeichnete Handreichung für die Tochter von Roz Chast, als die sich entschloss, ein College in Manhattan zu besuchen. Die Familie Chast lebt vor den Toren der Stadt, in eher kleinstädtischer Umgebung, und Roz Chast kombinierte für ihr Abschiedsgeschenk die eigenen früheren Erlebnisse in der Metropole mit aktuellen Informationen, die nicht selten nahe am Klischee sind. An der Liebe der Zeichnerin zu ihrer Heimatstadt lässt das Buch zwar keinen Zweifel, aber ein Liebesbrief im wörtlichen Sinne ist es denn doch nicht geworden, vor allem nicht „an New York“. Denn die Empfängerin des Buchs ist ja die Tochter. „Liebeserklärung an New York“, das hätte gepasst. Da hat der Übersetzer Marcus Gärtner gepatzt. Oder das Lektorat. Oder die Marketing-Abteilung.

Ist dieser trotz seinem Ratgebercharakter natürlich auch stark autobiographisch geprägte Comic genauso gut wie der Erlebnisbericht über die Eltern? Ganz klar nein. „Ein Liebesbrief an New York“ ist vielmehr eine Enttäuschung. Nicht graphisch, da ist Roz Chast wieder einmal ganz bei sich und über jeden Zweifel erhaben. Aber der Inhalt des Buchs bewegt sich auf dem Niveau von Einführungstexten, und das über eine Stadt, von der jeder schon eine Vorstellung hat, entweder dank eigenen Besuchs oder vermittelt durch Bücher und Filme. Roz Chast selbst trägt dazu nichts Interessantes bei. Etliche Abschnitte ihres Comics könnten sich vielmehr in jeder einigermaßen großen Stadt der Welt abspielen. Von Geniestreichen/-strichen wie der Skizze zweier Hydranten, die Chast als Figuren im Gespräch agieren lässt, gibt es viel zu wenige. Der Textanteil ist sehr hoch, und auch wenn niemand Geringerer als der Roz-Chast-Bewunderer Tex Rubinowitz (seinerseits ein höchst origineller und der Amerikanerin geistesverwandter Zeichner) das Lettering der Übersetzung besorgt hat, will man so viele Worte gar nicht haben. Hätte sie doch etwas mehr gezeichnet. Wer braucht denn schon ihre `mit der Kamera aufgenommenen Schnappschüsse aus dem städtischen Leben? Das kann Max Goldt (noch einer ihrer Bewunderer) zum Beispiel viel besser.

Aber klar: Es handelt sich um eine Art Geschenkbuch, ein probates Mitbringsel, dass alle und jeden erfreuen soll, weil ja eben jeder weiß, was dieses New York ist. Mehr wird aber auch kaum jemand bei der Lektüre dazulernen. Die schönste Seite im Buch ist übrigens eine ohne jeden Text: ein Blick in die Halle der Grand Central Station, in der das Gebäude als federleichtes buntes Gebilde erscheint, während die Menschen darin als graue Masse porträtiert werden. Mein Gott, kann diese Frau gut zeichnen! Lasst sie doch einfach das tun.