Bildergeschichte eines Bilderstreits

Ein biographischer Comic über den Fotografen Robert Capa, der anfangs nur die aus kommerziellen Aspekten geschaffene Kunstfigur eines in Paris lebenden Bildreporterpaars war.

Im Osten der Innenstadt von Leipzig, auf dem Weg durch die Straße des 18.Oktober zur Nationalbibliothek, stehen plötzlich links vor den herausgeputzten Plattenbauten einige Schautafeln auf den Rasenflächen. Sie erinnern an eine berühmte Leipzigerin, deren Namen kaum jemand kennt: Gerda Taro.

Aber einige ihre Bilder kennt man: Fotografien aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wo die Mittzwanzigerin als mutmaßlich erste Kriegsfotografin der Welt agierte. Allerdings tragen diese Aufnahmen meist nicht ihren Namen, der bereits ein Pseudonym war (eigentlich hieß sie Gerta Pohorylle), sondern den von Robert Capa, dem zweifellos berühmtesten Fotoreporter der Welt. Mit dem Amerikaner war Gerda Taro liiert. Und auch wiederum nicht, denn zusammenleben tat sie mit dem Ungarn Endre Friedman – in Paris, wo beide seit Mitte der dreißiger Jahre lebten; Taro als Jüdin auf der Flucht vor den Nazis, Friedman als Sohn einer armen jüdischen Familie auf der Suche nach einer Karriere. Beide fotografierten, und gemeinsam dachten sie sich 1936 für die gemeinsame Arbeit die fiktive Existenz von Robert Capa aus, der fortan als Urheber der Fotos von Taro und Friedman galt. Und da sich die Bild- und Presseagenturen der damaligen Zeit nur Männer als Fotoreporter vorstellen konnten, spielte Friedman diesen ausgedachten Amerikaner. Und bleib es dann zeit seines restlichen Lebens auch.

Gerda Taro war begreiflicherweise nicht glücklich über die Perfektion, mit der ihr gemeinsamer Plan aufging. Denn dadurch musste sie ihre Urheberschaft an manchen Capa-Aufnahmen der Jahre 1936 und 1937 verleugnen. Ob es auf die Dauer gut gegangen wäre mit dem gemeinsamen Pseudonym, das aber nur einen von beiden ins Rampenlicht rückte, darüber kann man nur spekulieren: Taro starb im Einsatz als Fotografin an der spanischen Front im Juli 1937; sie wurde von einem Panzer der Republikaner überrollt, für deren Seite sie in dem Konflikt entschieden eingetreten war, Ihr Tod kam just zu dem Zeitpunkt, als sie doch noch Aufnahmen unter eigenem Namen veröffentlicht hatte, weil Friedman wieder nach Paris zurückgekehrt war und man also den Kunden gegenüber schwer behaupten konnte, Capa fotografiere noch in Spanien.

So ausführlich erzählen die Schautafeln in Leipzig die gemeinsame Zeit von Taro und Friedman nicht; hier wird an der Einmündung der kleinen Gerda-Taro-Straße in die große Straße des 18. Oktober ans ganze Leben der Fotografin erinnert, und dabei können die letzten beiden Jahre nur kurz Thema sein. Im Sommer 2016 erregte eine mutwillige Beschädigung der Schautafeln Aufsehen; über das Motiv der Tat ist nichts Sicheres bekannt. Jetzt sind sie wieder gereinigt, und man kann das abenteuerliche Leben dieser Leipzigerin kennenlernen. Es hätte einen Comic verdient.

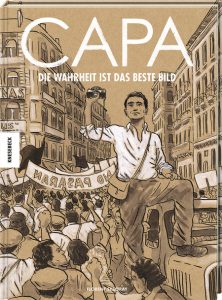

Und im Grunde genommen gibt es den auch, zumindest teilweise, denn Gerda Taro ist auf den ersten 25 Seiten eines kürzlich erschienenen Bandes eine der beiden Hauptpersonen. Die andere aber bleibt es dann allein auf den noch folgenden sechzig Seiten, denn der Comic erzählt von Robert Capa und deshalb ist Endre Friedman die Hauptfigur. Der Knesebeck-Verlag hat den Band ausgerechnet „Capa – Die Wahrheit ist das beste Bild“ betitelt, als hätte es die anfänglicher Schwindelei nie gegeben. Im französischen Original hat der Zeichner Florent Silloray seine Bildergeschichte „Capa – L’étoile filante“ genannt.

Diese Charakterisierung als Sternschnuppe passt auf Friedman wie auf Taro und ist deshalb höchst geschickt gewählt, auch wenn alles aus der Sicht des Mannes erzählt wird. Aber der hatte ja auch den Löwenanteil an Capas Existenz, bis er im August 1954 in Indochina-Krieg auf eine Miene trat und dadurch getötet wurde. Erzählt werden die nicht einmal zwanzig Jahre von Capas Karriere weitgehend chronologisch; nur ganz am Anfang gibt es einen Rückblick auf die Anfänge und dadurch auch auf Gerda Taro. Ansonsten ist das, was Silloray hier macht, so konventionell, wie nur denkbar.

Ist es denn wenigstens dem Bildkünstler Capa adäquat? Keinesfalls. Das Gros der Bilder dieses Comics ist in Sepia gehalten (siehe die Leseprobe des Verlags), und das ist die billigste Methode, eine historische Handlung zu visualisieren. Einige wenige Male gibt es rote Einsprengsel (Titelköpfe von Zeitschriften, Entwicklerflüssigkeit in der Dunkelkammer, Capas Blut nach seiner tödlichen Verwundung), und nach zwei Dritteln der Handlung wird eine dreiseitige Sequenz eingeschoben, die im Grau klassischer Fotoabzüge gehalten ist – das sind die drei Seiten, die von Capas Dokumentation des D-Day, also der alliierten Invasion an den Stränden der Normandie im Sommer 1944, erzählen. Warum dann später noch eine Reminiszenz an die Budapester Kindheit sechs graue Einzelpanels bekommt, ist unerfindlich. Die Farbgebung gehorcht offensichtlich keinem schlüssigen Konzept.

Viele Bilder sind verständlicherweise berühmten Aufnahmen Capas nachempfunden, aber auch das gehorcht eher der Willkür als einem ästhetischen Plan. Es handelt sich beim „Capa“-Comic um einen weiteren der gängigen biographisch-historischen Bände, die ohne künstlerische Originalität oder erzählerisches Raffinement allein von der Prominenz ihrer Gegenstände leben. Anschaulich machen ist ja schön und gut, aber als alleiniger Daseinszweck für einen Comic doch zu wenig. Es sollte schon auch noch etwas durchdrungen werden.

Auf Seite 68 trifft Robert Capa mit den vorrückenden amerikanischen Truppen in Leipzig ein, der Heimatstadt seiner toten Geliebten. Dort wird er eines seiner berühmtesten Fotos aufnehmen: das des angeblich letzten Toten des Zweiten Weltkriegs (so der Titel beim späteren Abdruck) – eines jungen G.I., der von deutschen Heckenschütze erschossen wurde. Das Haus an der Jahn-Allee, wo sich dieses Ereignis abspielte, wurde erst vor wenigen Jahren durch private Initiative vor dem Verfall gerettet; nun steht es renoviert westlich der Innenstadt, in Leipzig als „Robert-Capa-Haus“ bekannt, und es gibt im dort ansässigen Café auch einen kleinen Gedenkraum für den Fotografen. Dort erfährt man nichts von Gerda Taro, dafür muss man drei Kilometer weiter durch die Stadt. Aber aus beiden Leipziger Erinnerungsstätten zusammen ergibt sich doch ein interessanteres Bild als im Comic von Florent Silloray.